本ブログは観光業、企業接待、留学生対応等で英語案内が必要ながら、多忙で準備に時間をかけられない方々の為にすぐに使える情報を分かりやすく解説しています。

今回は『磁器・上絵付けを英語で案内|九谷焼で笑いも取れる通訳ガイド解説術>1.基本情報>1.2 口頭英語説明例》パートのA級者用(日→英の対応が必要な方)向け演習《Dツール》です。

👉ショートカット&リンクについて!①最初に音声で学習されたい方はそのままお進み下さい。➁最初に原文を確認されたい方は【原文:英日】へ。③本編ブログを参照されたい方は『磁器・上絵付けを英語で案内|九谷焼で笑いも取れる通訳ガイド解説術』を読むへ。④音声ツールの概要を参照されたい方は『演習ツール』まで!

1.基本情報:『九谷焼』背景知識として

1.2 口頭英語説明例

本ブログ同様、全18文は❶前半(1-9:米国女性話者)と❷後半(10-18:米国男性話者)の2ファイル構成になっています。また日本語だけ演習向けに(不自然にならない範囲で日英の語順を合わせる様に)編集しています。

Dツール:取り急ぎ”英語”説明の為の簡易ツール

D1:日英確認用:『日本語』”英語”対訳

👉文単位で日本語の後に英訳が續きますので、内容の確認ができます。

D2:口頭即訳用:『日本語』のみ(ポーズ間に英訳)

👉各日本語文の後はポーズになっていますので、その間に英訳できます。

D3:リピーティング用:”英語”のみ(ポーズ無し)

👉英語音声のみが(ポーズなく)続きますので復唱ができます。

D4:内容チェック用:”英語”のみ(低速版:or同通演習用)

👉英語音声(ポーズなし)を低速版で復唱or同時通訳の演習ができます。速さはいつも通り、約120wpm(約85%低速版)です。

【原文:日英】

《原文:英語》

- Kutani ware, one of Japan’s porcelain styles, was established by the lords of Kanazawa, a renowned samurai town, with the aim of creating a local industry in the middle of the 17th century.

- They drew inspiration from Imari or Arita ware, which had gained popularity, especially in Europe in the 18th century.

- Kutani ware incorporated the luxurious artistic tastes of the Kanazawa lords into its product development policy.

- They created their own distinctive style with vivid colors, intricate designs, and bold patterns not found in other porcelain.

- Kutani ware has a mysterious history: after its establishment in the 17th century, the local lords under the Kanazawa lords suddenly ordered the kilns to be closed within a few decades.The reason for this is unknown.

- After a gap of over a hundred years, the lords ordered the kilns to be restarted, considering the necessity of improving the financial situation of the domain.

- It is said that at the time, they were purchasing large quantities of porcelain from other production areas and needed to stop the outflow of funds.

- In the 19th century, as if reclaiming time for growth, the Kutani brand gained popularity abroad for its pictorial charm, created by a myriad of new styles and techniques.

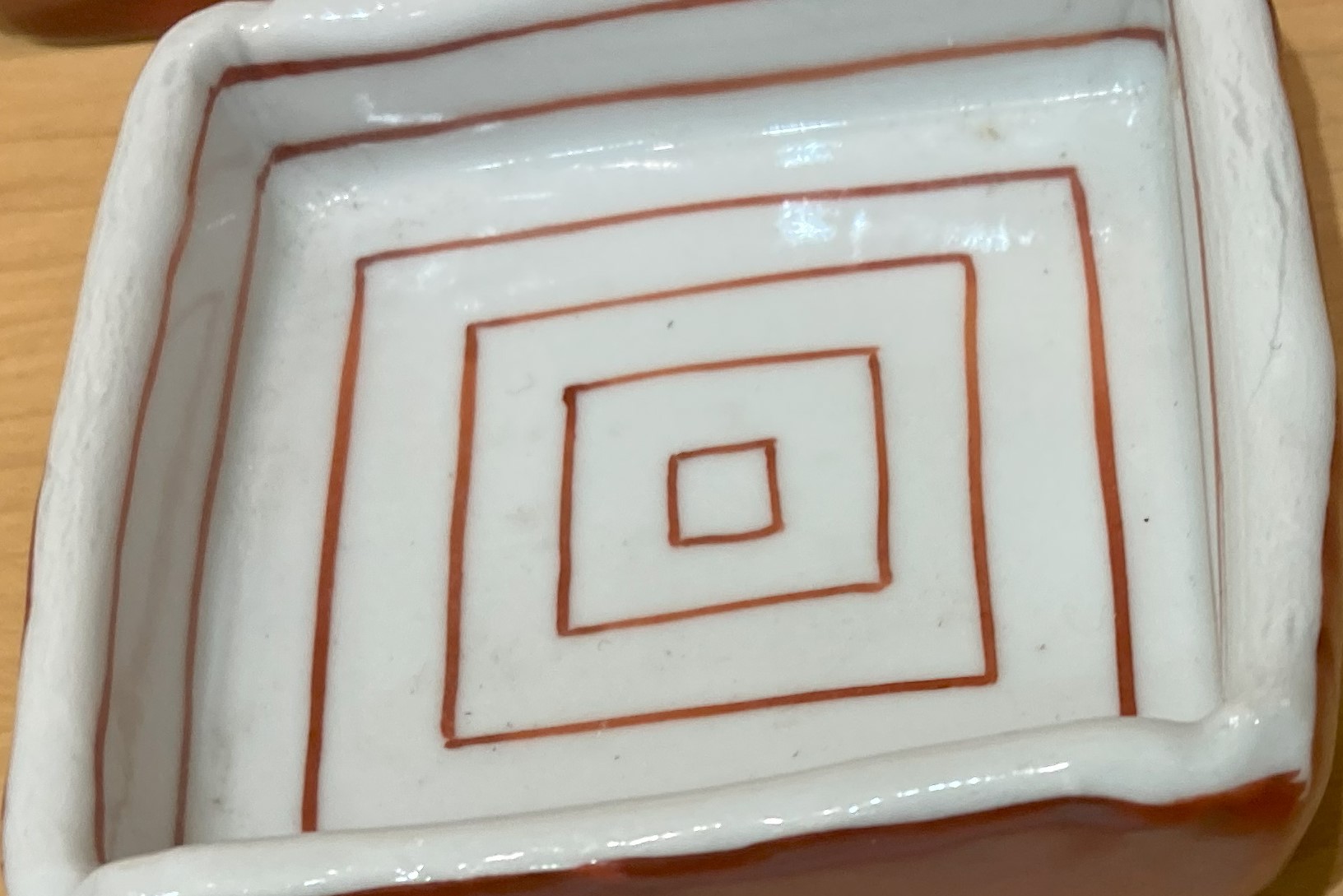

- The most distinctive characteristic of Kutani ware is the variety of patterns on vessels, technically referred to as ‘overglaze painting’.

- This diversity is said to be influenced by a trial-and-error process to restore the designs of the first established period, known as “Old Kutani”.

- Moreover, they infused them with novelty, creating what is known as “Revived Kutani”, that grew beyond the traditional legendary “Old Kutani”.

- Kutani ware’s patterns (overglaze painting) are characterized by coloring based on five vivid, nearly primary colors (red, yellow, green, purple, and dark blue), which established the brand’s impressionist-like image on vessels in the 19th century.

- Kutani ware usually undergoes multiple processes, including molding, painting, glazing, and firing, but today, to accommodate mass production, the division of labor has been largely established between base making and painting.

- Kutani ware has been distributed as daily necessities due to its roots in fostering the local industry, but it is strongly associated with ornamental art, making it challenging for some to find them easily for purchase.

- Kutani ware has evolved into various products such as figurines, interior decorations, and accessories due to its name recognition and gorgeous design imagery.

- Due to it’s diversity, some experts argue that it is challenging to classify Kutani-yaki as tableware today.

- Kutani ware can be enjoyed for its stunning designs, ranging from super high-priced antique pots to chopstick rests for a few hundred yen as souvenirs, depending on your budget.

- However, some people may find it too ornate, so you may want to be careful when giving it as a gift.

《原文:日本語》

- 九谷焼は日本の磁器のひとつで、17世紀中頃、著名な武士の町、金沢の領主が地場産業育成のため立ち上げました。

- 彼らは、伊万里焼つまり有田焼からインスピレーションを得ましたが、それらは特に18世紀、ヨーロッパで人気を博しました。

- 九谷焼は、金沢藩主の贅を尽くした芸術的嗜好を商品開発方針に取り入れました。

- 彼らは独自のスタイルを作り上げましたが鮮やかな色彩、緻密なデザイン、大胆な模様は他では見られないものでした。

- 九谷焼には謎の歴史があります。17世紀に立ち上げた後、金沢藩主傘下の地元大名が突然、数十年のうちに廃窯を命じました。理由はわかっていません。

- 100年以上の空白の後、領主は窯の再開を命じましたが、藩の財政状況改善の必要性を考慮してのことでした。

- 言われているのが、当時、他の生産地からから大量の磁器を購入していて資金の流出を止める必要があったとのこと。

- 19世紀、まるで成長の為の時間を取り戻すかのように、九谷ブランドは無数の新しいスタイルと技術によって生み出された絵画的な魅力で、海外でも人気を博しました。

- 九谷焼の最大の特徴は、器に描かれた多彩な文様で、専門的には「上絵付け」と呼ばれます。

- この多様性は試行錯誤の影響と言われていて、「古九谷」と呼ぶ初期のデザインを復元しようとしていました。

- さらに、斬新さを吹き込み「再興九谷」と呼ばれるものを生み出し、伝統的で伝説的な「古九谷」以上に成長しました。

- 九谷焼の文様(上絵)が特徴的なのは、5つの原色に近い鮮やかな色彩、赤、黄、緑、紫、紺を基調にした色使いで、19世紀には印象派のような器のイメージを確立しました。

- 九谷焼は通常、成形、絵付け、施釉、焼成と複数の工程からなりますが、現在は大量生産に対応するため、素地作りと絵付けでの分業がほぼ確立しています。

- 九谷焼は地場産業育成のルーツから生活必需品として流通してきましたが、観賞用としてのイメージが強く、買うには敷居が高いと思う人もいます。

- 九谷焼は、様々な商品へと進化し、例えば置物やインテリア、アクセサリーなどですが、その知名度の高さと華やかなデザインイメージによるものです。

- その多様性から、専門家の中には、今日、九谷焼を食器と分類するのは難しいとの主張もあります。

- 九谷焼は、その見事なデザインで楽しめますが、その範囲は超高級なアンティークの壺から、数百円のお土産用の箸置きまで、おサイフと相談できます。

- ただし、人によっては派手と感じるかもしれませんので、贈り物の際は注意した方が宜しいかもしれません。

👉Glossaries(便利用語集)

👉 音声は❶日英の確認❷英語のチェック❸日から英訳の3タイプです。

To incorporate the luxurious artistic tastes(贅沢な芸術的嗜好を取り込む)to order the kilns to be closed(窯の閉鎖を命じる)large quantities of porcelain (大量の磁器)the outflow of funds(資金の流出)to reclaim time for growth(成長の時間を取り戻す)pictorial charm(絵画的魅力)a myriad of new styles (無数の新しいスタイル)referred to as ‘overglaze painting’(上絵付けと呼ばれる)to infuse 〜 with novelty(〜に新しさを吹き込む)nearly primary colors(ほぼ原色)impressionist-like image(印象派的イメージ)to undergo multiple processes(複数の工程を経る)molding, painting, glazing, and firing(成形、塗装、艶出し、焼成)to accommodate mass production(大量生産に対応する) the division of labor(分業化)fostering the local industry(地場産創出)figurines, interior decorations(置物、室内装飾)find it too ornate(派手に感じる)

御礼🔶後書き

🔶今回も最後まで読んで頂き大変ありがとうございます。もし何かご意見やリクエストございましたらお気軽に『Help Desk』にてお声がけくださいませ。Gold🔶v.3b.3c.1a