本ブログは観光業、企業接待、留学生対応等で英語案内が必要ながら、多忙で準備に時間をかけられない方々の為にすぐに使える情報を分かりやすく解説しています。

今回は商談で訪日中の重要顧客から、日本伝統工芸品の作業工房に「行ってみたい」と言われ《九谷焼》工房にご案内をすることになったシチュエーションです。

本ブログは工房案内時の簡単な口頭説明用なので、高度で詳細なものをご希望の場合は公式サイトや専門サイトをご参照下さい。今回は(1)型やろくろで成型する「素地制作」と(2)その素地に絵を描く「絵付」の2パートに分けて、各工程を実際に一緒に見ている想定で展開しています。

0. 工房見学前の事前説明(ご参考)

今回テーマではありませんが、陶磁器、漆器の区別が不明瞭な多くのインバウンド向け事前情報として纏めましたので必要に合わせてご利用ください。👤英語音声は米国女性話者です。

《日本語》

- 日本の伝統工芸品の食器は木を削って作る漆器と粘土を整形して作る陶磁器に大きく分けられます。

- 陶磁器は固く熱に強いですが落とすと壊れやすい一方、漆器はその逆の性質を持ちます。

- 陶磁器は粘土が主成分の陶器と粘土にガラス成分の石を混ぜて耐久性を持たせた陶器に分けられます。

- 一般的に陶器は厚手で光を通さず土の素朴な風合いと優しい手触り感があり、磁器は薄手で光を通す透明感から繊細で滑らかな独自の美があります。

- 和食料理では、陶器と磁器の性質、並びに各器の形と色彩のデザインに応じて使い分けられます。

- 陶器は瀬戸焼、美濃焼、信楽焼、磁器には有田焼、九谷焼 、京焼などがあり、数百年にわたる夫々の伝統の違いがあります。

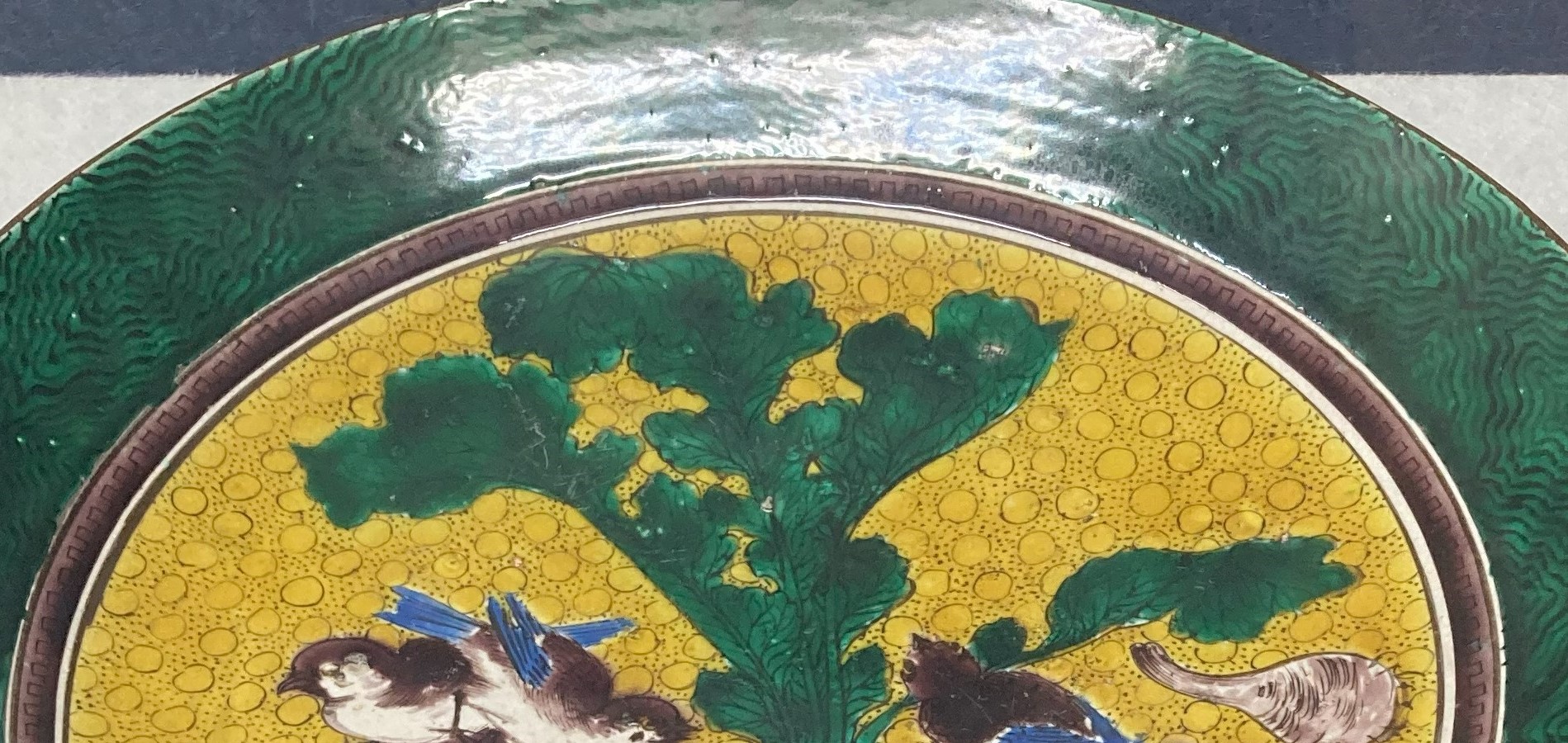

- 陶器製作は大きく分けて、型やろくろで成型する「素地制作」と、その素地に絵を描く「絵付」の2工程に分けられますが、九谷焼では後者の『絵付』に最大の特徴があり、そのデザインと色彩の多様が九谷焼のブランドイメージとなりました。

- 『絵付け』は伝統的な手書きの物と最新デジタル技術を使った「転写」によるものに大きく分けられます。

- 一般的に手書きの絵付けは職人技による芸術性を追求しますが、転写技術ではその芸術性を損なわず、逆に手書きで困難なデザインも実現していて九谷焼の多様化が進みました。

- 工房見学は様々な工程の中で『素地作り』から見せるものと『絵付け』をメインにしたものがありますので、ご自身の興味に合わせた選択が可能です。

《英語》

- 1.Traditional Japanese tableware can be broadly divided into lacquerware, which is made by shaving wood, and ceramics or china, which is made by shaping clay.

- 2.While ceramics are hard and heat-resistant but easily broken when dropped, lacquerware has the opposite property.

- 3.Ceramics can be divided into two types: pottery, which are primarily composed of clay, and porcelain, which is made by mixing clay with stones, a glass component, to give it durability.

- 4.In general, pottery are thick, impervious to light, and have the rustic texture of clay and a gentle feel to the touch, while porcelain is thin, allowing light to pass through, and has a unique, delicate and smooth beauty to the eyes.

- 5.In Japanese cuisine, pottery and porcelain are used according to their properties, as well as the shape and color design of each vessel.

- 6.Pottery include wares of Seto, Mino, and Shigaraki, and porcelain have wares of Arita, Kutani, and Kyoto, each with a tradition over several hundred years.

- 7.Porcelain production can be broadly divided into two processes: “base production,” which involves molding it’s shape on a potter’s wheel, and “painting,” which involves drawing pictures on the base.

- 8.”Painting” can be broadly divided into two types: traditional hand-drawn and “transferring images” using the latest digital technology.

- 9.Generally, hand-painting pursues artistry through craftsmanship, but the transfer technique does not impair that artistry and, conversely, realizes designs that are difficult to achieve with hand-painting, thereby diversifying Kutani ware world.

- 10.The workshop tour includes two types of tours: one showing the various processes, starting from “making the base” and the other focusing on “painting,” so you can choose the one that best suits your interests.

👥10文連続 英語音声

📘 Glossary 用語集

- Tableware Properties/食器の特性

- Lacquerware ☛ 漆器(しっき)– 木を削って成形し、漆を塗り重ねて仕上げる伝統工芸品。軽くて割れにくい。

- Ceramics ☛ 陶磁器(とうじき)– 粘土を成形して焼成した器の総称。陶器と磁器を含む。

- Pottery ☛陶器(とうき)– 粘土が主成分。厚手で光を通さず、素朴で温かみのある質感が特徴。

- Porcelain ☛ 磁器(じき)– 粘土にガラス質の石を混ぜて焼成したもの。薄手で光を通し、滑らかで繊細な美しさがある。

- Heat Resistance ☛耐熱性(たいねつせい)– 高温に耐える性質。陶磁器の特徴。

- Lacquerware Properties ☛漆器の特性– 衝撃に強く、落としても割れにくい。

- 🏺 Regional Wares / 産地別の焼き物

- Seto Ware ☛瀬戸焼(せとやき)– 日本六古窯の一つ。陶器の代表的産地。

- Mino Ware ☛美濃焼(みのやき)– 岐阜県の陶器。多様なスタイルを持つ。

- Shigaraki Ware ☛信楽焼(しがらきやき)– 滋賀県の陶器。土味の強い素朴な風合いが特徴。

- Arita Ware ☛有田焼(ありたやき)– 日本最初の磁器産地。白磁と色絵が有名。

- Kutani Ware ☛九谷焼(くたにやき)– 石川県の磁器。鮮やかな上絵付けが特徴。

- Kyoto Ware ☛ 京焼(きょうやき)– 京都の磁器。洗練された意匠と多様な技法を持つ。

- ⚙️ Production Processes / 製作工程

- Base Production / 素地制作(そじせいさく)– 型やろくろで器の形を成形する工程。

- Potter’s Wheel / ろくろ– 回転させながら粘土を成形する道具。

- Painting / 絵付(えつけ)– 素地に模様や絵を描く装飾工程。九谷焼の最大の特徴。

- Hand-Painting / 手描き絵付け– 職人が筆で直接描く伝統技法。高い芸術性を追求する。

- Transfer Printing / 転写(てんしゃ)– デジタル技術などを用いて絵柄を転写する方法。 手描きでは難しいデザインも再現でき、九谷焼の多様化に貢献。

- 🎨 Aesthetic Qualities / 美的特徴

- Rustic Texture / 素朴な風合い– 陶器特有の土の温かみを感じる質感。

- Translucency / 透光性(とうこうせい)– 磁器が光を通す性質。薄さと透明感を生む。

- Color & Form Design / 形と色彩のデザイン– 和食では料理に合わせて器の形・色を選ぶ文化がある。

- 🏭 Workshop Tours / 工房見学

- Base-Making Tour / 素地作り見学– 成形から焼成前までの工程を中心に見せるタイプ。

- Painting-Focused Tour / 絵付け見学– 九谷焼の特徴である絵付け工程を中心に紹介するタイプ。

1.「素地制作」

伝統的な素地づくりの工房見学をするパターンです。実際に一緒に目の前の工程を見ているので、こんなに細かい説明をする必要は勿論ありませんが、一通りの表現が念頭にあれば、相手の反応に合わせて臨機応変な対応が(特に「何故?」=作業意図=の説明はロジカルなインバウンドにはとても重要なので)できますので、下記のレベルで置いています。👉いつも通り、日本語で言えないことは英語でも言えませんので、日英の順で。

1-1.採石・粉砕・水簸(すいひ)・坏土(はいど)・土もみ

成形以前の主たる5工程は九谷焼の独自性は少なくパネルでの解説が想定されますので、纏めてポイントのみ置きました。👤英語音声は米国男性話者です。

《日本語》

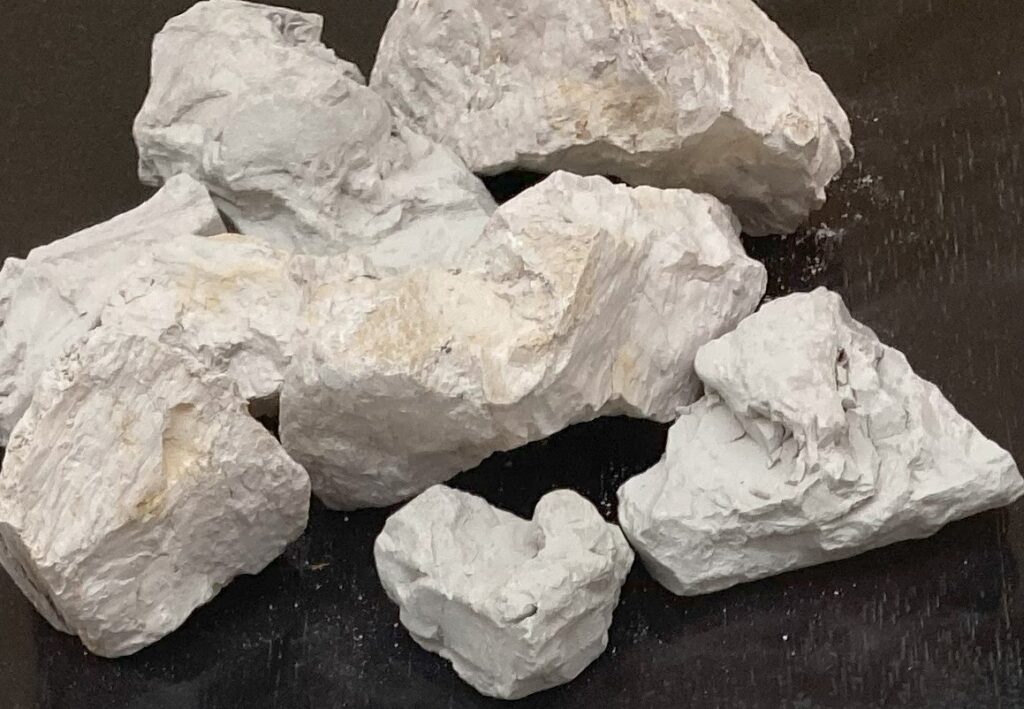

- 九谷焼には、19世紀初めに発見された花坂産の陶石が、200年以上経った現在でも使用されています。

- 現在はショベルカーを用いた露天掘りによって地表を掘削し、採石が行われています。

- 粗く砕かれた陶石は、自動化された機械で杵のように突き砕かれ、さらに細かく粉砕されます。

- 選別された良質の石粉に水を混ぜ、泥漿(でいしょう)を作ります。

- 泥漿から水分を除去し、円盤状に成形された原料土の板(ケーキ)が作られます。

《英語》

- 1.Kutani ware continues to use ceramic stone from Hanasaka, first discovered in the early 19th century and still used more than 200 years later.

- 2.Today, the quarry is mined using open‑pit methods with excavators.

- 3.The coarsely crushed ceramic stone is further broken down by an automated machine that pounds it with a pestle‑like mechanism.

- 4.Selected high‑quality stone powder is mixed with water to create slurry (deishou).

- 5.Water is then removed from the slurry, forming clay cakes that are shaped into disks for further processing.

👥7文連続 英語音声

📘 Glossary / 用語集

- Raw Materials / 原料

- Hanasaka Ceramic Stone☛花坂産陶石(はなさかさんとうせき)– 19世紀初頭に発見された、九谷焼特有の原料陶石。

- Quarry☛採石場(さいせきじょう)– 陶石や鉱物を地表から採取する場所。九谷焼では花坂の採石場が代表的。

- Slurry / Slip☛泥漿(でいしょう)– 微細な石粉と水を混ぜ合わせた液状の原料。

- Clay Cake (Filter Cake)☛ケーキ(原料土の板)– 泥漿から水分を取り除いて作られる円盤状の原料土。

- Mining & Processing / 採石・粉砕工程

- Open-pit Mining☛露天掘り(ろてんぼり)– 花坂の採石場で行われる地表採掘法。

- Stamp Mill (Mechanical Pestle)☛自動粉砕機(杵状の機構)– 伝統的な杵つき動作を模した機械で陶石を粉砕する装置。

1-2. 成形(molding)

粘土を器や置物の形にしていく見てわかる工程なので、背後の成形方法について説明しています。👤英語音声は米国男性話者です。

《日本語》

- 粘土を成形する手法には、完成品の用途に合わせて、ろくろ成形、鋳込み成形、手びねり成形に分けられます。

- ろくろ成形は円形の器を作る代表的な技法で、練った粘土の塊をろくろで回転させながら形を整えます。

- 鋳込み成形は、石膏型に液状の粘土を流し込んで成形するため量産に適しており、器や置物などに広く用いられます。

- 昔ながらの手びねりによる成形方法は自由度が高く、どんな形でも作れます。

- しかしながら、手間がかかるため、茶道具や記念品など個性が求められる用途に限られます。

《英語》

- 1. The methods of shaping clay can be divided into wheel throwing (rokuro molding), casting, and hand molding, depending on the intended use of the finished piece.

- 2. Wheel throwing is the traditional technique for creating circular vessels, in which a lump of well‑wedged clay is shaped while rotating on a potter’s wheel.

- 3. Casting involves pouring liquid clay into a plaster mold, making it suitable for mass production of tableware and figurines.

- 4. The traditional method of hand molding offers great flexibility and allows for highly individualized forms.

- 5. However, because it requires considerable time and skill, it is mainly used for specialized items such as tea ceremony wares and commemorative pieces.

👥5文連続 英語音声

📘 Glossary / 用語集

- Wheel Throwing (Rokuro Molding) / ろくろ成形

- Wheel Throwing (Rokuro Molding)☛ろくろ成形– 円形の器を作る代表的な技法。練った粘土をろくろで回転させながら形を整える。

- Potter’s Wheel☛ろくろ– 粘土を回転させて成形するための道具。

- Well‑Wedged Clay☛よく練られた粘土(菊練りした粘土)– 空気を抜き、均質にした粘土。ろくろ成形に不可欠。

- Casting / 鋳込み成形(いこみせいけい)

- Casting☛鋳込み成形– 石膏型に液状の粘土を流し込んで成形する方法。量産に適し、器や置物に広く用いられる。

- Plaster Mold☛石膏型(せっこうがた)– 鋳込み成形で使用する型。水分を吸収し、粘土を固める役割を持つ。

- Slip (Liquid Clay)☛泥漿(でいしょう)– 鋳込みに使う液状の粘土。

- Hand Molding / 手びねり成形

- Hand Molding☛手びねり成形– 手作業で粘土を成形する伝統的な技法。自由度が高く、個性的な形を作ることができる。

- Individualized Forms☛個性的な造形– 手びねりで実現できる、唯一無二の形。

- Specialized Items☛特別用途の器– 茶道具や記念品など、時間と技術を要するため手びねりが選ばれる分野。

- General Terms / 共通用語

- Clay Shaping Methods☛成形方法– ろくろ成形、鋳込み成形、手びねり成形の総称。

- Finished Piece / Finished Product☛完成品– 成形後、焼成や絵付けを経て仕上がった器。

1-3. 乾燥・仕上(drying, trimming)

👤 以下(3.乾燥・仕上げ・4.素焼)の英語音声は英国女性話者です。

《日本語》

- 乾燥工程では、天日による自然乾燥や乾燥機を使用して水分を飛ばします。

- 仕上げ工程では、半乾きの状態のうちに手作業が加えられます。

- 職人の手作業によって、急須のつまみや香炉の脚などが付け足されます。

- 仕上げ用のカンナで高台や縁を削り、細かな仕上げを施します。

《英語》

- 1. In the drying process, pieces are either naturally air‑dried under the sun or placed in a dryer.

- 2. During the finishing stage, handwork is applied while the clay is still leather‑hard.

- 3. Artisans manually attach components such as teapot knobs and incense burner legs.

- 4. A fine finish is achieved by carefully trimming the foot ring and edges with a trimming tool.

👥4文連続 英語音声

1-4. 素焼(Biscuit /Biscue firing)

成形した器や置物を焼成します。昔は高温環境を確保する為に登り窯に薪を焚いて焼き上げていましたが、最近はガスや電気の窯が主流になりどんな場所でも成形できるようになりました。

《日本語》

- この工程では、成形物の水分を除去し、可燃物を燃焼させることで土の乾燥と強度を高めます。

- 窯の中で約8時間かけてゆっくりと焼成し、器物の損傷を防ぐため温度を徐々に上げていきます。

- 約800度の高温で焼かれると、鼠色の土が淡い肌色の素地へと変化します。

《英語》

- 1. This process removes moisture from the molded clay and burns off combustible materials, increasing its dryness and structural strength.

- 2. The kiln is fired for approximately eight hours, with the temperature raised gradually to prevent damage to the pieces.

- 3. At around 800 degrees Celsius, the clay transforms from a grayish tone into a pale, skin‑toned ceramic body.

👥3文連続 英語音声

📘 Glossary / 用語集(3.乾燥・仕上げ・4.素焼)

- Drying / 乾燥(かんそう)

- Natural Air‑Drying☛自然乾燥– 天日や風通しのよい場所でゆっくりと乾燥させる方法。

- Dryer Drying☛乾燥機による乾燥– 機械を使って効率的に水分を飛ばす方法。

- Leather‑Hard Stage / 半乾き(レザーハード)

- Leather‑Hard Clay☛半乾きの粘土– まだ柔らかさが残り、手作業での加工が可能な状態。

- Hand Finishing☛手作業による仕上げ– つまみや脚などのパーツを付け足す工程。

- Trimming / 仕上げ削り

- Trimming Tool☛仕上げ用カンナ– 高台や縁を削って形を整えるための道具。

- Foot Ring☛高台(こうだい)– 器の底にある輪状の部分。削って形を整える。

- Edge Trimming☛縁(ふち)の仕上げ– 器の口縁を滑らかに整える作業。

- 🔥 Bisque Firing / 素焼(すやき)

- Bisque Firing (Biscuit Firing)☛素焼– 成形した器を約800°Cで焼き、強度を高める初回焼成。

- Moisture Removal☛水分除去– 焼成によって粘土内部の水分を完全に飛ばす工程。

- Burning Off Combustibles☛可燃物の燃焼– 粘土に含まれる有機物を焼き切り、素地を安定させる。

- Gradual Heating☛徐々に温度を上げる焼成– 器物の破損を防ぐため、ゆっくりと温度を上げる方法。

- Ceramic Body Transformation☛素地の変化– 約800°Cで、鼠色の粘土が淡い肌色の素地へと変化する現象。

2.「絵付」

- 下絵付け・施釉(せゆ)

- 本窯焼き

- 上絵付け

- 上絵窯焼き・金窯

2-1.下絵付け・施釉(せゆ)(glazing )

ここでは一目見てわからないことが多いので、想定される自然な疑問(why)を想定して、少し細かく記載しています。👤英語音声は米国女性話者です。

《日本語》

- 下絵付とは、釉薬(ゆうやく)をかける前の素焼きの器に柄や文様を描くことを指します。

- 釉薬とは、高温で焼くことでガラス質に変化し、器を覆う膜となる液体のことです。

- 釉薬は主に珪石、長石、石灰などを水に溶かして作られます。

- 下絵付では、主にコバルトを含む顔料(呉須)を用いて描かれます。

- この顔料は焼成後に紺色へと変化し、一般的に「染付」と呼ばれる技法となります。

- 施釉(せゆう)は、素焼きの器に釉薬をかける工程のことを指します。

- 器の表面に均一に釉薬を施すには、職人の素早く正確な技術が求められます。

《英語》

- 1.Underglaze painting is the process of decorating unglazed pottery with patterns before applying glaze.

- 2.Glaze is a liquid that, when fired at high temperatures, transforms into a glassy layer that coats the vessel.

- 3.It is primarily composed of silica, feldspar, and lime dissolved in water.

- 4.Underglaze painting is typically done using cobalt-based pigments (gosu).

- 5.After firing, these pigments turn dark blue, a technique commonly known as Sometsuke.

- 6.The glazing process (seyu) refers to the application of glaze to an unglazed vessel.

- To ensure an even coating on the surface, skilled artisans must work with precision and speed.

👥7文連続 英語音声

📘 Glossary / 用語集(下絵付け・施釉)

- Underglaze Painting / 下絵付け(したえつけ)

- Underglaze Painting☛下絵付け– 釉薬をかける前の素焼きの器に、柄や文様を描く装飾技法。

- Unglazed Pottery☛素焼きの器– 釉薬をかける前に一度焼成された器。

- Cobalt Pigment (Gosu)☛ コバルト顔料(呉須・ごす)– 下絵付けに使われる青色系の顔料。焼成後に紺色へ変化する。

- Sometsuke☛染付(そめつけ)– 呉須で描いた文様が焼成後に紺色となる技法の総称。

- 🔥 Glaze & Glazing / 釉薬(ゆうやく)・施釉(せゆう)

- Glaze☛釉薬(ゆうやく)– 高温で焼くとガラス質に変化し、器の表面を覆う膜となる液体。

- Glaze Composition☛釉薬の主成分– 珪石(けいせき)、長石(ちょうせき)、石灰(せっかい)を水に溶かして作られる。

- Glazing (Seyu)☛施釉(せゆう)– 素焼きの器に釉薬をかける工程。

- Even Coating☛均一な施釉 – 器の表面にムラなく釉薬をかけるために必要な職人の技術。

- 🛠 Tools & Techniques / 道具と技法

- Application Technique☛施釉技法– 浸し掛け、掛け流し、吹き付けなど、釉薬を均一に施すための方法。

- Precision & Speed☛正確さと素早さ– 釉薬が均一に広がる前に作業を終えるために必要な職人技。

2-2. 本窯焼き

ここは一目見ることはできませんので、補足説明的に置いています。素焼きもそうでしたが現在の九谷焼は工業化が進み、本窯焼きも以前のような登り窯は必要なく、ガス窯や電気窯が主流です。👤英語音声は米国女性話者です。

《日本語》

- 素焼きよりも高い温度の約1300度まで徐々に焼き上げます。

- 焼成時間は約12〜15時間で、本焼きを終えると、素地は白くなり、釉薬は透明になり、ツヤが出ます。

《英語》

- 1.The pieces are gradually fired to approximately 1,300°C—a much higher temperature than what is used for unglazed pottery.

- The firing process lasts about 12 to 15 hours. Once finished, the clay base turns a pure white and the glaze becomes transparent, creating a beautiful glossy finish.

👥2文連続 英語音声

2-3 上絵付け

ここは九谷焼の花形工程の絵付け作業であることはわかりますが、沈黙を避ける際に使える表現として一通り置いています。👤英語音声はオーストラリア女性話者です。

《日本語》

- 本窯焼きされた白磁の器に黒の呉須(ごす)で、輪郭や文様の線描き(骨書き:こつがき)を施します。

- 呉須は、コバルト、マンガン、鉄などを含む顔料です。

- 水墨画のように濃淡(呉須濃:ごすだみ)をつけて陰影を表現することもあります。

- 基本的に九谷焼は、呉須の黒と、九谷五彩と呼ばれる緑、黄、紫、紺青、赤の5色の和絵具で彩られます。

- 和絵具を施すと一旦、呉須の線は見えなくなりますが、完全に消えるわけではありません。

《英語》

- 1.The outlines and patterns are delicately drawn on a white porcelain vessel, fired in the main kiln, using black gosu pigment.

- 2.Gosu is a pigment containing cobalt, manganese, and iron.

- 3.Like ink paintings, shading techniques known as gosudami are sometimes used to create depth and contrast.

- 4.Kutani-yaki is traditionally colored with black gosu and five vibrant shades of Japanese paints known as Kutani Gosai: green, yellow, purple, dark blue, and red.

- 5.Once the Japanese paints are applied, the gosu lines temporarily disappear beneath the surface—but they are not lost.

👥5文連続 英語音声

📘 Glossary / 用語集(上絵付け)

- Gosu / 呉須(ごす)

- Gosu (Black Underglaze Pigment)☛呉須(ごす)– コバルト・マンガン・鉄を含む顔料。線描きや陰影表現に使われる。

- Gosudami (Shading Technique)☛呉須濃(ごすだみ)– 水墨画のように濃淡をつけて陰影を表す技法。

- Bone Drawing (Line Drawing)☛骨書き(こつがき)– 呉須で輪郭や文様の線を描く工程。

- 🏺 Porcelain Base / 白磁(はくじ)

- White Porcelain Vessel☛白磁の器– 本窯で焼成された白い素地。上絵付けのキャンバスとなる。

- Main Kiln Firing☛本窯焼成– 白磁を作るための高温焼成。上絵付けの前段階。

- 🎨 Kutani Gosai / 九谷五彩(くたにごさい)

- Kutani Gosai (Five Kutani Colors)☛九谷五彩– 緑・黄・紫・紺青・赤の五色の和絵具。九谷焼の象徴的な色彩。

- Japanese Overglaze Paints☛和絵具(わえのぐ)– 上絵付けに使われる伝統的な彩色用絵具。

- Color Application☛彩色(さいしょく)– 和絵具を使って器に色を施す工程。

- ✨ Visual Effects / 視覚効果

- Disappearing Lines☛線が一時的に隠れる現象– 和絵具を施すと呉須の線が見えなくなるが、焼成後に再び浮かび上がる。

- Depth & Contrast☛陰影とコントラスト– 呉須濃を使って立体感を生み出す表現。

2-4 上絵窯焼き・金窯

👤英語音声は米国男性話者です。

《日本語》

- 上絵付された製品は800〜1000度まで上絵窯で焼成され、絵具が器に定着します。

- 淡い色の和絵具が焼成されることで色が変化し、鮮やかな色彩へと変わります。

- 和絵具は焼成によってガラス質へと変化し、透明感が生まれ、下に描かれた呉須も透けて見えます。

- この繊細な文様が浮かび上がる独特の透明感は、九谷焼の特徴の1つと言われています。

- 金窯工程では、上絵窯の後にさらに金彩や銀彩を施し、約400度で焼成します。

《英語》

- 1.The overglaze-painted pieces are fired in an overglaze kiln at temperatures between 800 and 1000 degrees Celsius, fixing the pigments onto the vessel.

- 2.As the delicate Japanese paints are fired, their hues transform, developing into vibrant colors.

- 3.During firing, the paints undergo a chemical change, becoming glassy and translucent, allowing the underlying gosu patterns to subtly emerge through the surface.

- 4.This distinctive transparency, with delicate motifs appearing to float, is considered one of the defining characteristics of Kutani-yaki.

- In the gold kiln process, following the overglaze firing, additional gold or silver embellishments are applied and fired at approximately 400 degrees Celsius.

👥5文連続 英語音声

- Overglaze Firing / 上絵窯焼成(うわえがま しょうせい)

- Overglaze Kiln☛上絵窯(うわえがま)– 上絵付けされた器を 800〜1000°C で焼成し、絵具を器に定着させる窯。

- Pigment Fixing☛絵具の定着– 高温焼成によって和絵具が素地にしっかりと焼き付く現象。

- Color Development☛発色(はっしょく)– 淡い和絵具が焼成によって鮮やかな色彩へと変化する過程。

- Glassy Transformation☛ガラス質化– 和絵具が焼成中にガラス質へと変化し、透明感が生まれる現象。

- Translucency☛透明感– ガラス質化した絵具を通して下の呉須が透けて見える効果。

- Floating Motifs☛文様が浮かび上がる効果– 呉須の線が絵具越しに柔らかく浮かび上がる九谷焼特有の視覚効果。

- 🎨 Kutani Aesthetic Effects / 九谷焼の美的特徴

- Distinctive Transparency☛独特の透明感– ガラス質の和絵具と呉須の組み合わせによって生まれる九谷焼の象徴的な美。

- Layered Decoration☛重層的な装飾– 下絵(呉須)と上絵(和絵具)が重なり合うことで生まれる深み。

- ✨ Gold Kiln Process / 金窯(きんがま)

- Gold Kiln☛金窯(きんがま)– 上絵窯焼成の後に金彩・銀彩を施し、約400°Cで焼成する工程。

- Gold Decoration (Kinsai)☛金彩(きんさい)– 金を用いた装飾技法。上絵付け後に追加される。

- Silver Decoration (Ginsai)☛銀彩(ぎんさい)– 銀を用いた装飾技法。金彩と同様に低温で焼き付ける。

- Low-Temperature Firing☛低温焼成– 約400°Cで金・銀の装飾を定着させる焼成。

現場案内力アップ:通訳・英語案内演習ツール

本記事で紹介した解説フレーズを、実際の現場でスムーズに使えるようになりたい方へ。 逐次・同時通訳や口頭即訳のトレーニングができる専用演習ツールを用意しました。音声付で、通勤中や隙間時間にご活用いただけます。

- 【導入編】 陶磁器の違い・九谷焼の概要をマスターする 👉九谷焼工房案内:事前情報演習(A級シリーズ)

- 【工程1】 採石から成形・素焼きまでのプロセスを英語で語る 👉九谷焼の素地工程:英語通訳演習ツール(上級)

- 【工程2】 九谷五彩の魔法・上絵付けの神髄を英語で極める 👉九谷焼の絵付工程:英語通訳演習ツール(上級)

御礼🔶後書き

🔶最後までご覧いただき、誠にありがとうございました! 本ブログに関するご意見やご要望がございましたら、メニューの📧Assistance & Services📞よりお気軽にお声がけください。🔶Gold

[$5%5#1/S2]